O cinema “documental” contemporâneo parece cada vez mais enfraquecer a força do termo. Há um abismo gigante entre uma obra como Arábia, de João Dumans e Affonso Uchoa, e outra como O Processo, de Maria Augusta Ramos. Ambas lançadas no mesmo ano de 2018 com o selo de “documentário”.

Questionar a definição atualmente talvez seja chutar cachorro morto. Além da diferença de qualidade, os dois filmes entendem perfeitamente quais ferramentas estão disponíveis para o seu uso. De um lado, a ficção que se mistura com a realidade. Do outro, a realidade como registro cinematográfico.

No final do dia, ambos serão filmes feitos para serem distribuídos e projetados nas salas de cinema do país.

Leia também: 'Eu, um Negro' toma as telas do Cinema da Fundação

Leia também: Cinemateca Pernambucana oferece catálogo online e gratuito de filmes pernambucanos

“É uma questão de pensar a imagem antes de pensar em documentário. O que é uma imagem e do que ela é capaz. No filme, a gente escolhe as imagens que vamos lidar”, resume a cineasta pernambucana Dea Ferraz em entrevista ao Jornal do Commercio sobre o seu novo doc Modo de Produção.

No verão de 1962, o departamento de polícia de Mansfield, Ohio, fotografou e filmou homens em um banheiro público da principal praça da cidade. Escondidos atrás de um espelho, os cinegrafistas tinham como objetivo coletar imagens (justamente elas) para serem utilizadas na corte como evidência contra os acusados.

Os homens expostos viriam a ser condenados por “sodomia” – mais especificamente por se reunirem, escondidos, no banheiro para praticarem sexo entre si.

45 anos depois, o material original filmado pela polícia se tornaria um filme, um dos mais fascinantes feitos pelo cineasta norte-americano William E. Jones. O trabalho, além de mais informações sobre a obra do diretor, podem ser encontrados no site www.williamejones.com.

Tearoom (2007) é um longa-metragem "documental" de quase 1h, mudo e composto apenas pelos registros recuperados. A montagem sequencia ininterruptamente as cenas de homens comuns e reais, de raças e classes sociais variadas, se relacionando sexualmente nas cabines do banheiro.

Com a mínima intervenção, William E. Jones cria uma obra que talvez salte aos olhos como uma “peça histórica” – relevante pelo seu conteúdo, e estática pela forma que é apresentada.

Em cada plano, Tearoom mostra que é mais do que isso. Homens tocam seus órgãos íntimos, cruzam olhares recheados de significações, se masturbam, fazem sexo oral mas raramente conversam entre si.

É quase como se em 1962, as imagens captadas (reais) emulassem o que viria a se tornar ficções transgressoras em grandes filmes de nomes como Tsai Ming-Liang (The River, 1997) e Apichatpong Weerasethakul (Eternamente Sua, 2002).

Em toda duração do documentário, há sempre pairando uma desconfiança e iminência da descoberta, como se uma espécie de ato criminoso estivesse sendo cometido. Infelizmente, naquela época ele estava. “Sodomia” rendia uma sentença mínima e obrigatória de um ano na penitenciária estadual de Ohio.

Em tela, o sexo não é exposto como algo contemplativo ou prazeroso. Na maioria das cenas, ele parece seco, rápido e protocolar.

“Protocolar” num anseio contraditório de um prazer reprimido. Uma vista rápida nos homens presentes nas filmagens é o bastante para os relacionarmos as alcunhas da “tradicional família etc.” tão repetidas hoje em dia.

Velhos de fedora, camisa de botão ensacada e óculos escuro; rapazes magros, mais gordinhos, de cabelo bem penteado e gravata; adultos de terno executivo, sapato bico fino e óculos fundo de garrafa. Homens, na sua maioria brancos, transitam naquele pequeno espaço, saciam seus desejos, lavam as mãos e voltam a vida cotidiana.

No apelo mais documental possível (aquele que consegue traduzir um registro de 1962 para os temas efervescentes próprios do nosso tempo) a figura de um dos rapazes negros talvez seja a que mais atice novas camadas críticas do longa-metragem. O homem, ao que parece, é uma espécie de garoto de programa – como é visto sendo pago após uma das relações sexuais gravadas.

O corpo negro serve como uma marionete de objetificação, exibido como algo diferente para se “aventurar” mas descartável quando necessário. Se essas veias racistas perduram até os tempos atuais – imaginem no meio-oeste do Estados Unidos em 1962.

Na sua última aparição no filme, uma imagem sintetiza tudo: o rapaz negro aparece agachado, na plenitude da sua solidão, limpando os restos dos resíduos pós-relação.

O que torna Tearoom um filme tão potente, no entanto, é o que mais o mantém longe das definições documentais. Ou seja, o que menos é mostrado em tela, mas nos faz, por exemplo, assisti-lo durante toda sua duração estática e muda.

Diante de tanta repressão, cada registro real, olhar, toque e gesto é um prato-cheio para nossa imaginação. A imagem “documental”, tal como o fato foi, não encerra nenhuma discussão que possa a vir sobre ela. Pelo contrário, nos atiça ainda mais dentro das suas significações.

Quem são? Por que estão ali? Quais suas relações? A resposta (ou a sua ausência) está dentro de um pequeno item que desorganiza todos os argumentos discutidos até agora: a imagem e todo seu potencial ficcional e imaginativo.

É esse campo que William E. Jones explora em Tearoom e vem trafegando há anos. O cineasta é autor de várias outras obras que investigam o entrelaçamento da sexualidade e o controle social a partir de pesquisas sobre registros históricos e imagéticos do passado.

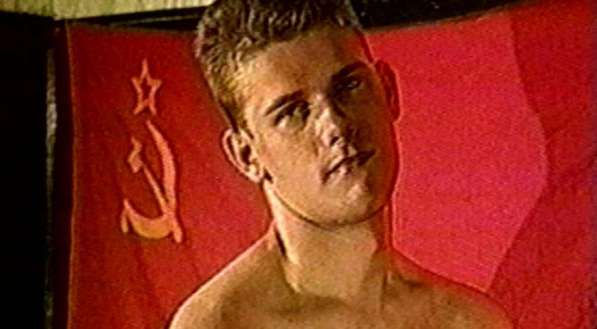

O que inclui, por exemplo, filmes pornôs do leste europeu após o capitalismo ser introduzido nos países, no seu longa The Fall of Communism as Seen in Gay Pornography (1998).

São as imagens – ficcionais ou não – que alimentam sua busca pela história, e são delas, afinal, que a história é feita.

No esteio disso tudo, uma conclusão parece inevitável. Não haverá mais interesse por qualquer distinção: o real e a ficção obedecem a ordem do cinema. É a arte que existe na realidade fora da tela, e a realidade que só existe dentro dela.

Comentários